2025年4月に建築基準法が改正されました。このニュースを聞いて、「自分が検討している空き家の解体にも影響があるの?」と不安になる方もいるのではないでしょうか?

今回の法改正の内容は幅広く、すべての建築物や工事に影響を与えるわけではありません。しかし、空き家や古屋の解体に関しても「間接的に影響を受ける可能性がある」ことは知っておくべきポイントです。

ここでは2025年の建築基準法改正によって、空き家や古屋の解体工事にどんな変化があるのかを、丁寧に解説していきます。「今解体すべきか、それとも様子を見たほうがいいか」と迷っている方の判断材料になれば幸いです。

今回の建築基準法改正の目玉となっている「4号特例縮小」についてはこちらの動画でも詳しく解説しています。ぜひこちらの動画もご参照ください。

建築基準法改正とは?全体像を整理

2025年の建築基準法改正は、住宅・非住宅を問わず、多くの建築計画に関わるルールに見直しが入りました。ポイントは以下の3点です。

| 改正項目 | 内容 |

| 省エネ基準の義務化 | 新築住宅や中規模以上の非住宅建築物において、省エネ性能に関する基準への適合が義務づけられた。今後の新築計画では、断熱性能や設備効率などへの配慮が必要不可欠になる。 |

| 四号特例の縮小 | 従来、延べ床面積が500㎡以下の木造2階建て以下の建物については、建築確認の構造審査が免除されていた。今後はこれらの建物にも構造計算や審査が必要になるケースが増える。小規模住宅も、設計・建築段階での手間が増すことになる。 |

| 大規模修繕・模様替えの定義明確化 | 建築確認申請が必要となる「大規模修繕」「大規模模様替え」の対象範囲が明文化された。これまでは判断が曖昧だった一部の改修工事についても、事前に申請が必要とされるケースが増える。 |

空き家を解体し更地にする場合には、建築確認申請は不要なのですが、残す部分がある工事や、用途変更を伴う再建築などには影響が及ぶことがあります。また、建て替えや活用を見越して計画するなら、改正内容を正しく理解しておくことが重要です。

知っておきたい「大規模修繕・模様替え」の定義

今回の法改正で、特に解体工事に関連することは「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」の定義の明確化です。これは、これまで曖昧だった基準が明文化されたことで、該当する工事には建築確認申請が必要になったことを意味します。

「大規模な修繕」とは、経年劣化した壁や柱、床、はり、屋根または階段(いずれも主要構造部)のうち、一種類以上を対象として、同じ位置に、同じ材料・形状・寸法のものを用い、原状回復を目的として半分以上を修繕することを指します。

一方で「大規模な模様替え」とは、主要構造部の一種類以上を対象に、建物の構造や機能を損なわない範囲で改良を加えることです。こちらは性能向上が目的で、原状回復ではありません。

例えば、スケルトン工事や内装解体工事などで、壁や床、柱などを大きく取り除く場合には、これらの定義に該当する可能性があります。そのため、「解体=申請不要」と思い込んでしまうと、思わぬ手続きやスケジュールの遅延につながることもあるのです。

解体工事に「直接的」な影響は少ないが、注意点あり

基本的に、空き家や古屋をすべて解体し、更地にする場合は、建築基準法上の新たな制限はありません。これまで通り、建築確認申請の提出も必要なく、自治体への建設リサイクル法関連の届出を行えば工事に着手できます。

ただし、次のようなケースでは注意が必要です。

- 「内装解体」や「部分解体」で主要構造部に手を加える場合

- 解体後に一部構造を残し再利用する予定がある場合

- スケルトン工事で構造の大半を撤去する場合

このようなケースでは、「大規模な修繕」に該当し、改正後は建築確認申請が必要になる可能性があります。どこまでを「解体」とするかを明確にし、業者と十分に相談して工事計画を立てることが大切です。

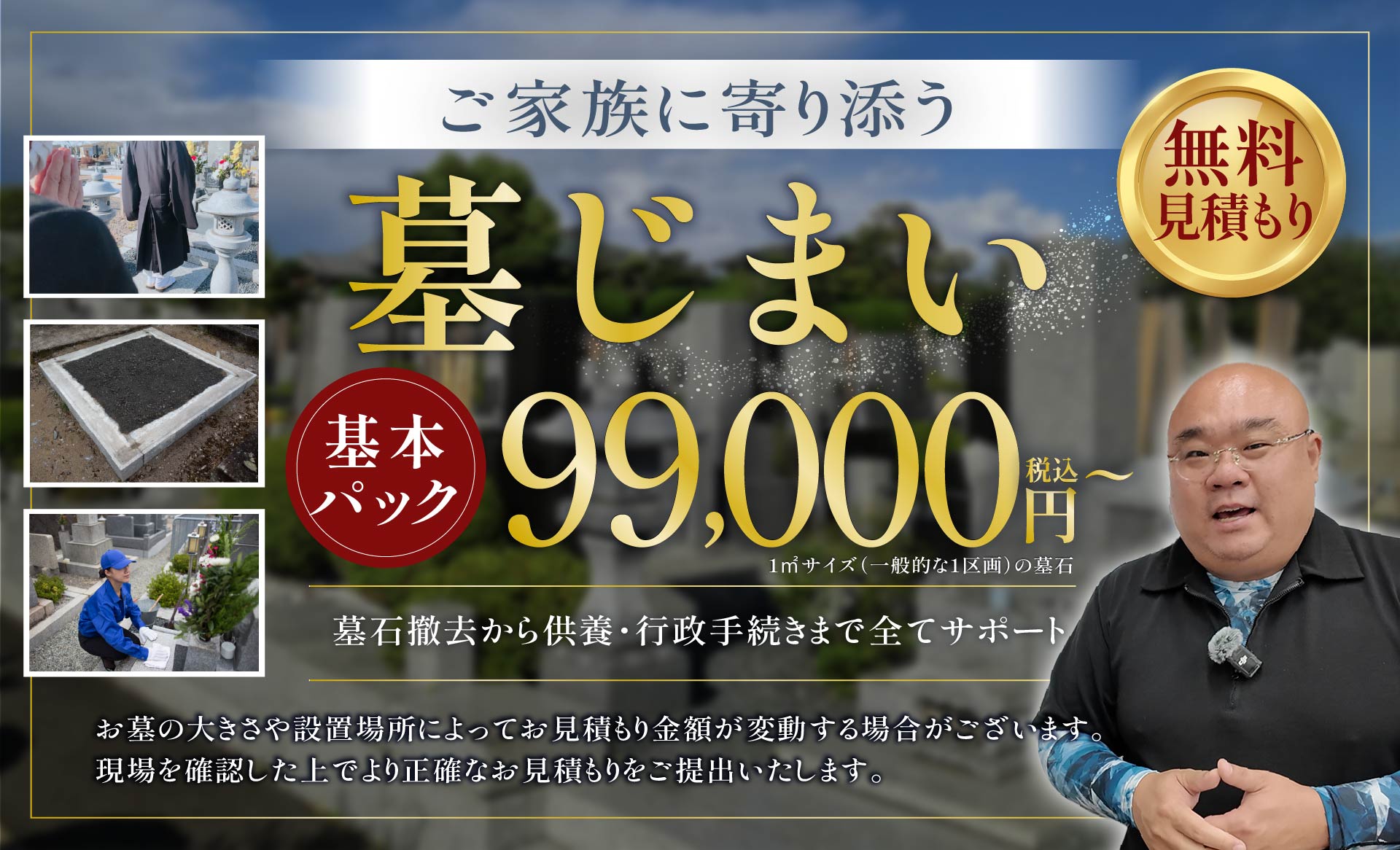

ウラシコでは、「相続した空き家を解体したい」「解体後の土地活用もあわせて相談したい」など、解体工事に関するお悩みを承っております!お気軽にご相談ください。

法改正を知らずに放置すると起こるリスクとは?

「すぐに使う予定もないし、空き家はそのままでいいかな」と思っている方も多いでしょう。しかし、今回の法改正を踏まえると、放置によるリスクが大きくなっていることが見えてきます。

たとえば、数年後に「この家をリフォームして活用しよう」と考えた場合、今までは不要だった建築確認申請が必要となり、設計・審査・確認のプロセスが追加されることで、費用や工期が増大する可能性があります。

また、建物が老朽化してアスベスト調査が必要になったり、耐震補強を求められたりするケースもあります。改修工事に取り掛かるタイミングが遅くなるほど、手間やコストは増えていく傾向にあるといえるでしょう。

「空家等対策特別措置法」の強化にも注目

建築基準法とは別に、空き家対策を目的とした「空家等対策特別措置法」も年々改正が加えられています。特に2023年の見直しでは、特定空き家に認定される対象範囲が拡大され、より多くの老朽建物が指導・命令の対象となる可能性が出てきました。

これにより、次のような行政対応が強化されています。

- 所有者への指導・勧告・命令が迅速化

- 命令に応じない場合、行政代執行による強制解体も可能に

- 解体費用は原則、所有者が負担

つまり、「放置しても大丈夫」という時代は終わりつつあるのです。特定空き家に指定されてしまうと、税制上の優遇措置も解除され、固定資産税の負担が跳ね上がることも。早めに自主的な対応を進めるほうが、長い目で見れば安心です。

解体前に必要な手続きと準備を忘れずに

空き家を解体する際には、法改正だけでなく、実務上の手続きも見逃せません。解体工事を安全かつスムーズに進めるためには、以下のような準備が必要です。

まず、「建設リサイクル法に基づく届出」があります。床面積80㎡以上の建物を解体する場合、解体工事の7日前までに自治体へ届け出が必要です。書類には、解体計画書や配置図などを添付します。

次に「道路使用許可申請」があります。敷地が狭い、または重機や資材が一時的に道路にはみ出すような工事では、所轄の警察署に道路使用許可を申請しなければなりません。

解体完了後は「建物滅失登記」の手続きも忘れてはいけません。これは法務局に届け出るもので、建物がなくなったことを登記簿上で証明する重要な作業です。1ヶ月以内に申請する必要があり、怠ると過料の対象になることもあります。

また、電気・ガス・水道などのライフラインの停止、アスベストの事前調査なども必須です。これらの準備は多くの場合、解体業者がサポートしてくれますが、スケジュールの調整や書類の確認は事前に行っておきましょう。

まとめ|空き家解体は「今が動きどき」かも

建築基準法の改正によって、空き家を「残して活用」することのハードルが上がりつつあります。今は関係なさそうに思えても、将来的に活用・売却・再建築などを考えるなら、早めに解体しておくことで面倒な申請や追加コストを回避できる可能性があります。

また、特定空き家への指定リスクや、放置による資産価値の低下を防ぐ意味でも、計画的な解体は有効な選択肢です。まずは信頼できる解体業者に相談し、現地調査と見積もりから始めてみましょう。

ウラシコは名古屋市を拠点とする原状回復工事・解体工事の専門業者です。さらに残置物撤去、産業廃棄物収集運搬、アスベスト調査除去など、建物に関する幅広い業務を一括して承っております。ぜひお問い合わせください!