古くなった家や建物を取り壊す際に忘れてはいけないのがアスベスト調査です。2022年に事前調査が義務付けられてから、当社にもアスベスト調査や除去工事の依頼を多数いただいています。

アスベストは、かつて建材に広く使われていた素材ですが、健康への影響が指摘され、現在では厳しく規制されています。そのため、建屋の解体工事には、このアスベストが含まれていないかどうかを事前に調べることが法律で義務づけられているのです。

今回はアスベストとは何か、なぜ調査が必要なのか、そして調査の流れや依頼時の注意点まで、初めての方でもわかるように丁寧に解説します。自宅や所有している空き家などの解体を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

建屋解体にアスベスト調査は必要?

結論から述べると、解体工事におけるアスベスト調査は、ほぼ100%必要です。アスベストの事前調査は今や法律で定められた重要な手続きのひとつです。

2022年4月から「石綿障害予防規則」の改正により、解体・改修工事前の事前調査と報告が義務化されています。違反した場合、解体業者だけではなく施主側も責任を問われる可能性があります。

ほぼ100%と表現したのは、制度上は調査が必要ではないパターンがあるからです。法律では、以下のパターンは調査が必要ではないとしています。

・2006年以降に建てられた建物で、かつアスベスト含有建材を使用していないことが明確に確認できる場合(例:新築当時の設計図書・使用建材リストなどで証明できる)

・延床面積が80㎡未満の解体工事で、アスベスト含有の可能性がなく、かつ法的な報告義務の対象外となる場合

ただし、上記の場合でも、実際は調査が必要になることがほとんどです。なぜなら解体工事で発生する産業廃棄物の受け入れ元が、「アスベストが含まれていない」ということが照明されてないと、廃材の受け入れをしてくれないからです。

そのため、上記の場合でも「アスベストが含まれていない」ということを証明するために事前調査が必須となっているのが実情です。アスベストが体に悪いことはわかっていても、「調査が義務なの?」と驚く方もいるかもしれません。その背景と義務化の理由について詳しく解説していきます。

アスベストとは

アスベストという言葉は聞いたことがあっても、それが実際にどのようなものか、どのようなリスクがあるのかは知らない方も多いのではないでしょうか。ここでは、簡単アスベストがどのような素材で、どんな建物に使われてきたのか、そして健康や法律との関係について解説します。

建物によく使われているアスベストの見分け方は以下のYouTube動画でも詳しく解説しています。ぜひこちらもご参照ください。

築年数の古い建屋に多い

アスベストは、「石綿(いしわた)」とも呼ばれ、かつて建材や断熱材、防音材などに広く使用されていた繊維状の鉱物です。高度経済成長期の1960年代から1980年代にかけて建てられた建物には、アスベストが含まれている可能性が高いとされています。

屋根材、外壁材、天井、床下、配管のまわりなど、さまざまな場所に使われていることがあり、見た目だけでは判断がつかないのが特徴です。そのため、築年数が30年以上経っている建物を解体する場合には、アスベストが使われている可能性をしっかりと意識しておく必要があります。

健康被害と法律上の規制

アスベストが問題とされているのは、健康に大きな影響を与える可能性があるからです。アスベストは、非常に細かい繊維が空気中に舞いやすく、これを長期間吸い込むことで肺の病気やがんを引き起こすことが知られています。

発症までに10年〜30年と長い時間がかかることもあり、現在でも過去のばく露による健康被害が報告されています。こうした背景から、アスベストの使用は2006年に禁止され、2022年には解体や改修の際には事前にアスベストの有無を調査することが法律で義務づけられました。

アスベスト調査が義務化された理由

建物を解体する際にアスベスト調査が必要なのは、健康や環境への影響を未然に防ぐためです。もしアスベストが含まれている建材をそのまま壊してしまえば、細かな繊維が空気中に飛び散り、作業員や近隣住民に健康被害を与える恐れがあります。

調査の義務化には3つの大きな目的があります。

- 1つ目は、作業にかかわる人の健康を守るため。

- 2つ目は、法律違反の解体工事によるトラブルを防ぐためです。

- 3つ目は、地域の環境を保護するためです。

このように、アスベストの調査は「任意」ではなく、「義務」であることを理解しておくことが大切です。

建屋解体におけるアスベスト調査の流れ

調査が必要とわかったら、次に気になるのは「実際どんな流れで調査が行われるのか?」という点ではないでしょうか。アスベスト調査にはいくつかの段階があり、ひとつずつ順を追って進めていきます。調査の全体像を4つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1. 業者へ調査を依頼

最初に行うのは、アスベスト調査の依頼です。依頼先は専門の調査会社や解体工事業者になります。最近はほとんどの解体工事業者が「アスベスト事前調査資格」を有しているため、解体工事を請け負う業者が調査も一括して行うのが主流です。

ステップ2. 第一次スクリーニング(書面調査)

業者による調査は、まず「書面調査」から始まります。これは、建物の設計図や建築当時の資料などから、アスベストが使用されている可能性を確認する段階です。設計年代や建材の種類から、リスクがある箇所を見極めることが目的です。

ステップ3. 第二次スクリーニング(現地調査)

書面調査の後は、実際に現地へ足を運び、目視で建材の状態を確認する「現地調査」が行われます。建物の天井、壁、床などを実際に見て、アスベストが含まれている可能性のある部分を特定していきます。ここで必要に応じて、建材の一部を採取し、詳細な分析に進む準備をします。

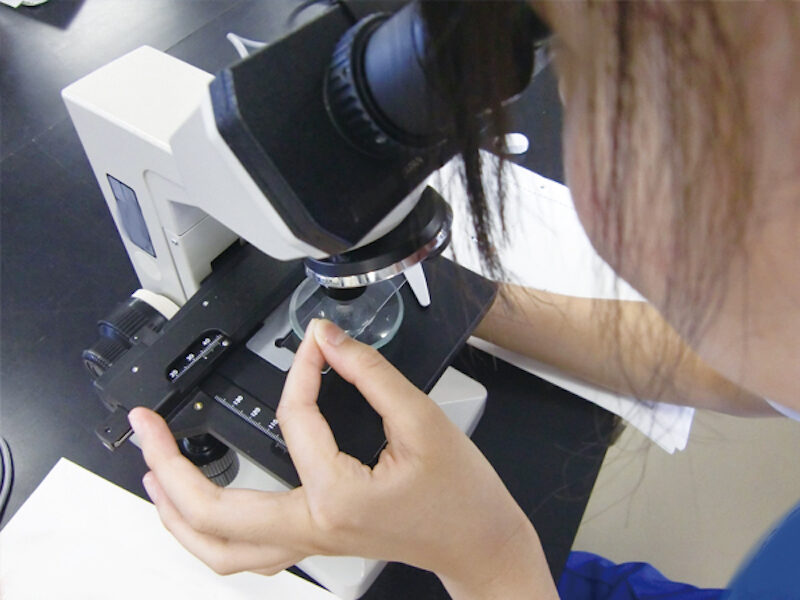

ステップ4. 分析調査

採取したサンプルは、専門の分析機関で詳しく検査されます。顕微鏡などの機器を用いて、実際にアスベストが含まれているかどうかを確認する工程です。結果が出るまでには数日かかることが多く、ここでアスベストが検出された場合は、除去作業を含めた工事内容の見直しが必要になります。

アスベスト調査を依頼する際の注意点

アスベストの調査は専門的であるがゆえに、業者選びを間違えると後々トラブルになる可能性があります。ここでは、調査を依頼する際に見ておきたい重要なポイントを1つご紹介します。

調査者が資格を持っているか

アスベスト調査は、専門の資格を持った調査者が行わなければなりません。これは法律で定められており、無資格者が勝手に調査することはできないのです。調査を依頼する際は、「建築物石綿含有建材調査者」や「アスベスト診断士」など、必要な資格を保有しているかどうかを確認しましょう。

アスベストのみなし判定とは?

最後にアスベストの「みなし」についてご説明いたします。「アスベストのみなし判定」とは、対象建材にアスベストが含まれていると“みなして”扱う方法であり、成分分析を行わずに、書面調査と現地調査で判断することです。

これは厚生労働省が正式に認めている方法で、過去の製品情報・使用年代・型番などから、アスベスト含有がほぼ確実と判断される建材について適用されます。実際にはこの「みなし判定」が非常に多くの現場で行われています。

みなし判定を行えば、分析調査を行わなくて済むので、手間や時間の削減が可能であるためです。

まとめ

アスベストは、見た目ではわかりづらくても、古い建物には含まれている可能性があります。調査の流れや費用、依頼先の選び方を正しく理解しておくことで、安心して建屋解体にのぞむことができます。

まずは信頼できる専門業者に相談し、自宅の状態を確認してもらうことから始めてみましょう。もちろん私たちウラシコにもお気軽にご相談ください。