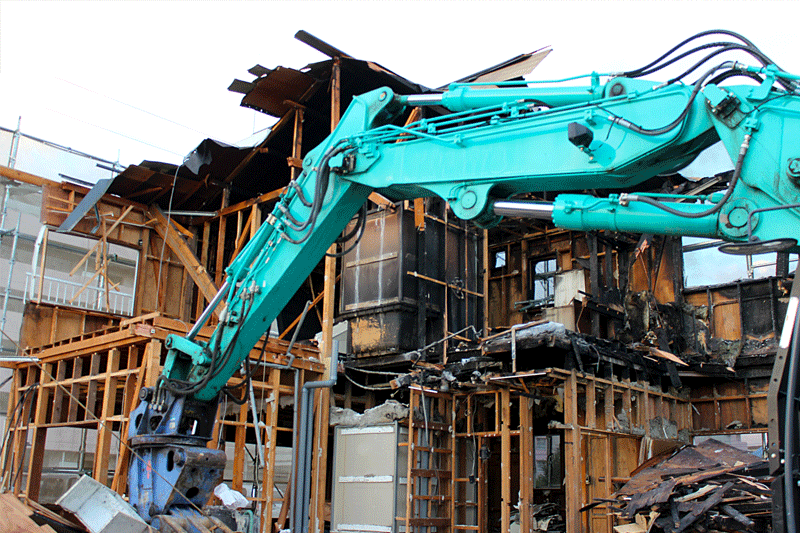

今回は、火災により焼失してしまった住宅の解体費用の相場についてご説明いたします。

突然の火災でお住まいを失われた方にとって、これからの片付けや手続きには大きなご負担や不安があるかと思います。そんな中で、少しでも今後の見通しが立てられるよう、まずは解体工事にかかる費用の目安をお伝えいたします。

日本では木造住宅が多く、特に乾燥した時期には火のまわりも早くなりがちです。ご自宅が火に包まれてしまったことは、どれほど辛く苦しい経験だったかとお察しいたします。私たちは少しでもお力になれるよう、丁寧に対応させていただきます。

火事で燃えてしまった家の解体費用

火事になった家の解体工事費用の相場は、通常の解体工事費用よりも高くなるといわれており、一般的には坪単価2万円〜8万円が相場であるといわれています。しかしながら、同じ坪数でも建物の構造(木造や鉄骨など)によって異なります。以下にその例を記載します。

| 建物の構造(約30坪) | 解体工事費用 |

| 木造住宅 | 約180万~250万円 |

| 鉄骨造住宅 | 約250万~350万円 |

| RC造(鉄筋コンクリート) | 約300万~500万円 |

高くなる理由は、解体工事の際には再利用のために、廃材を種別ごとに分別することが法律で義務付けられており、一般的に分別は解体作業員による目視と手作業で行われます。火事にあった建物は廃材が焦げて損傷しているため、分別に時間がかかり、その分工期も長くなりがちです。このような理由から、火事で燃えてしまった家屋の解体工事は、通常の家屋の解体工事よりも高くなっています。

解体費用の相場を調べるにはまずは見積もり依頼がおすすめです

火災後の解体費用は、建物の損傷具合や場所、残っている荷物の有無などによって変動するため、あらかじめ決まった金額をお伝えするのは難しいのが現状です。正確な費用を把握するためには、まずは解体業者に見積もりを依頼することが大切です。もちろん私たちウラシコにもお気軽にご相談ください。

火事になった家の解体工事は早めの対応が肝心

火災で被害を受けた建物の解体工事については、できる限り早めに着手されることをおすすめしています。突然の出来事で心身ともにお疲れの中、すぐに次の行動に移るのは難しいこともあるかと思います。しかし、解体を早めに進めることで、近隣への安全面の配慮や、二次被害(倒壊・悪臭など)の防止にもつながります。

また、火災保険の申請や行政への届出に関しても、建物がそのままの状態であるうちに手続きを進めるほうが、スムーズな対応が可能です。以下にて理由を解説します。

①安全面の問題

火災で損傷した建物は構造が弱くなっているため、いつ倒壊してもおかしくありません。一見大丈夫そうに見えても実はぎりぎりの状態を保っているだけという可能性もあります。工事が後手に回ったことにより、建物が倒壊してしまい、近くを歩いていた人に被害が及んだり、隣接する建物に被害を与えてしまったりする可能性もあります。

また、焼けた後の灰やチリなどが残っていると風で巻き上げられ、近隣に飛散してしまうことも考えられます。このような二次被害や付随するトラブルを防ぐためにも、可能な限り早めに解体が必要となります。

②衛生面の問題

焼け跡には、さまざまな有害物質が含まれていることがあります。特に古い建物の場合、アスベストや鉛などの有毒物質が使用されている可能性があります。これらが風などの影響で飛散してしまうと健康被害を引きおこす恐れがあります。また、焼けた木材などが雨に濡れることで、カビや腐敗が進行してしまい、悪臭や害虫の発生原因となる可能性もあるので注意が必要です。

火災後に解体工事を実施せず放置されている建物について、悪臭や害虫に関する周辺住民からの苦情が相次ぎ、最終的に行政代執行での撤去となった事例もありますので、可能な限り早めに対応する必要があります。

③心理的な影響

燃えてしまった建物をそのままにしておくことで、火事が起こった当時の記憶が呼び起されてしまうのではないでしょうか。解体することで、物理的にも心理的にも新たな出発点を作ることができます。火事を思い起こさせる建物はできる限り早めに撤去し、新たなスタートが切れるようにしましょう。

今は大変な時期かと思いますが、少しでも安心して次の一歩を踏み出せるよう、私たちもできる限りのサポートをさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

解体までに進めるべき手続きと流れ【ウラシコ版】

突然の火災により、大切なご自宅や建物を失ってしまった方にとって、心の整理もつかない中で多くの手続きや判断を迫られることは、本当に大変なことだと思います。私たちウラシコでは、そうした状況の中でも少しでも安心していただけるよう、火災後から解体までに必要な基本的な流れをご案内しております。

手続きの流れ(目安)

- 火災保険会社へ連絡

- 現場の確認(写真撮影など)

- 罹災証明書を申請する

- ライフライン(電気・水道・ガスなど)の停止手続きを進める

- 近隣へのお詫びとご挨拶

- 解体工事を依頼する

※現場確認やライフラインの停止、近隣へのお詫びなどは、上記の手続きと並行して進めていただいて問題ありません。

1.火災保険会社への連絡

まずは、火災保険に加入している場合は、保険会社にご連絡されることをおすすめいたします。火災保険の担当窓口は的確に今後の指示を出してくれます。また最初に保険料がどれくらいもらえるのか、目安を把握するだけでも今後の見通しが立ちます。火災保険会社には、その後も罹災証明取得後や工事終了後など様々なタイミングで連絡することになります。

2.現場の確認(写真撮影)

火災後は、再出火のリスクも想定されるため、ある程度落ち着き、消防署の許可が降りてから、できる範囲で現場の様子を確認しておくことをおすすめします。特にこの際、写真を撮っておきましょう。写真は火災保険会社との相談の際や、解体業者への見積もりの際に活用することができます。だたしくれぐれも無理はせず、安全の確認が出来てから現場確認に向かいましょう。

3.罹災証明書の申請

1,2の作業とほぼ同時並行で行うことが、「罹災証明書」の取得です。これは、火災によって損害を受けたことを証明する公的な書類で、市区町村の役所(多くは消防署)で申請します。罹災証明書は、火災保険の請求や税の減免、各種支援制度の申請などに必要不可欠です。被害の程度を確認する現地調査が必要な場合もありますので、できるだけ早めに申請しておくことをおすすめします。

4. ライフラインの停止

少し落ち着いてきたら電気、ガス、水道、電話などのライフラインの停止手続きを進めましょう。ガスは通常消防署からガス会社に連絡が入りますが、念のためご自身で契約会社に連絡し、正式に停止手続きを行いましょう。電気や水道は自身で連絡する必要があります。

5. 近隣へのお詫びとご挨拶

近隣にも煙や被害が及んでしまった場合、法律上での賠償義務はない場合もありますが、心配やご迷惑をおかけしたことには変わりありません。まずは一言、直接お詫びの気持ちをお伝えすることで、今後のお付き合いも円滑になります。また、保険会社に確認し、火災保険に「類焼損害補償」が含まれていれば、その内容も確認しておくと安心です。

6. 解体工事の依頼

上記の手続きが一通り済んだら、ようやく解体工事のご依頼へと進みます。ウラシコでは、火災後の建物解体も数多く対応しており、火災廃材や火事ごみの適切な処理も行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

火災家屋の解体工事費用を抑える方法

火事になってしまった後の解体工事は予定していない分急な出費となってしまいます。ここでは、火災保険の確認や罹災証明の取得などの基本作業から、解体工事に関する補助金などについて説明していきます。

火災保険

火事に見舞われた際は、まず最初に火災保険をチェックしましょう。保険の内容に建物の解体だけでなく、残存物取片付けや清掃費用などが保障の対象として含まれていれば、これらの費用も支払われることになります。しかし、火災保険の支給額には、限度額が設定されていることがありますので、まずは自身が加入している保険の保障内容や保険金上限、保障期間などをきちんと確認することが大切です。

罹災証明書の取得

前述の火災保険や、後述する補助金活用など、いずれの方法を利用する場合でも、罹災証明書の発行が必須になります。罹災証明書とは、被災者からの申請をうけた自治体が被害家屋を調査し、その結果に応じて被害の程度を証明するもので、火災があった事実を証明するための書類となります。罹災証明書は、各種保障の適用判断に利用される公的な書類で、ここに記載されている被害状況によって、補助金や減免制度の支給額が変わります。

罹災証明書の取得の流れは以下のようになります。

① 火事の消火を実施した消防署で発行申請

② 自治体の調査員が火災現場で被害状況を確認

③ 自治体が被害の事実を認定して罹災証明書を発行

自治体へ災害見舞金(生活再生支援金)の確認

自然災害により住宅に損害を受けた場合は、災害見舞金の活用を検討しましょう。炎害見舞金制度(生活再生支援金)とは、火災や水害などにより、生活の拠点となる家が半壊以上の被害を受けた場合に見舞金の支給などを行う制度です。

制度の内容は自治体によって異なり、被害の程度によって、金額がかなり異なるので注意が必要になります。そのためまずは、お住いの自治体にご相談されることをおすすめいたします。ウラシコの拠点がある名古屋市の問い合わせ先は以下になります。

自治体へ一般廃棄物処理費用減免制度の確認

一般廃棄物処理費用減免制度とは、火災や自然災害の被害を受けた方を対象に、建物を解体後に発生する廃棄物の処理費用を一部または全額免除するという制度です。減免費用は自治体によって異なりますので、各自治体の窓口で確認してみみましょう。

自治体へ固定資産税の減免制度の確認

災害による火災により被害を受けた家屋や土地について、固定資産税が減免される制度が用意されています。減免の程度は被害の状況や自治体によって異なりますので、各自治体のHPなどで確認するか、窓口に問い合わせてみましょう。税務処理が必要であるため、申請には期限がある場合が多いで、ご注意ください。

自治体へ被災者生活再建支援制度の確認

こちらも災害による火災が対象です。被災者生活再建支援制度とは、災害後の生活基盤を再建するための金銭的支援を提供する制度で、支援対象には、住居の修復や生活必需品の購入、移住支援などが含まれ、支援金額は被害の程度に応じて段階的に支給されます。自治体ごとに支援内容や金額は災害の規模や被害状況によって判断され、上限額などの設定も異なります。詳細は各自治体に確認しましょう。

自分で片付けることは可能?

火災後の建物について「自分で片付けることは可能か?」というご質問をいただくことがありますが、当社では安全面の観点からはおすすめしてはいません。焼けた建物は一見すると安定しているようでも、構造が弱くなっていたり、落下物やガラス片などの危険が潜んでいたりすることがあります。また、煙やすすに含まれる有害物質により、健康への影響が出る可能性もあります。

こうしたリスクを避けるためにも、片付けや解体は専門の業者にお任せいただくことをおすすめします。もしご自身で片付けられるのであれば、確実に安全な外構部分や解体作業の搬入経路だけを片付けるようにしましょう。

おわりに

今回は火事で燃えてしまった建物の解体費用について説明してきました。

火災という大きな出来事を乗り越えるには、多くの力と時間が必要です。私たちウラシコでは、ただ解体するだけでなく、お客様の気持ちに寄り添いながら、一歩一歩進めていけるようサポートいたします。お困りのことがあれば、どんな些細なことでもご相談ください。可能な限り、わかりやすく、誠実に対応させていただきます。