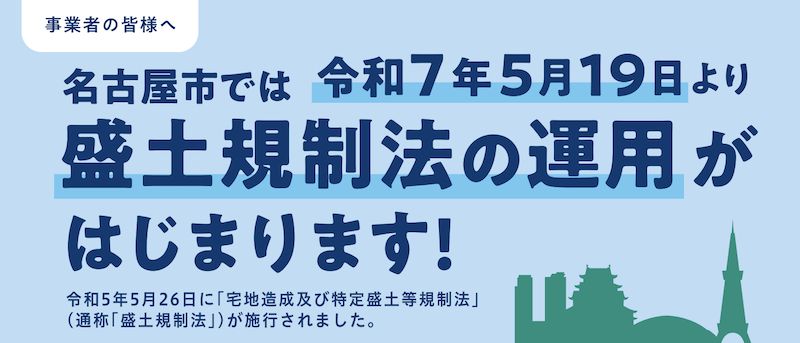

2025年5月から全国で運用が始まった「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)」。名古屋市でも2025年5月19日より施行され、解体後の整地で土を足したり、わずかに盛土を行う場合でも、条件次第で許可が必要になりました。

さらに、一時的に土を置いただけでも規制対象となるケースがあり、現場では特に注意が求められています。運用開始直後からトラブルも増加しています。今回は、ウラシコが現場目線で「盛土規制法」の内容と注意点をわかりやすく解説します。

盛土規制法の概要はYouTubeでも説明しています。現場視点でわかりやすく解説していますのでぜひこちらもご覧ください。

盛土規制法とは?

盛土規制法は、簡単に説明すると、「宅地やその周辺で、土砂災害によって人に危険が及ぶ可能性がある盛土」を規制する法律です。これまでと違い、新築基礎工事や解体工事に伴い発生する残土を積み上げる行為も対象となるため、注意が必要です。

一定の区域内(宅地造成区域など)で盛土や捨土を行う場合は知事の許可が必要となり、その場所は公表されるとともに、現地には標識の掲示が義務付けられています。正式名称を【宅地造成及び特定盛土等規制法】といいます。2023年に制定され2025年5月から全国一斉に運用開始されたばかりのため、まだ耳馴染みがない人も多いのではないでしょうか。

盛り土とは?

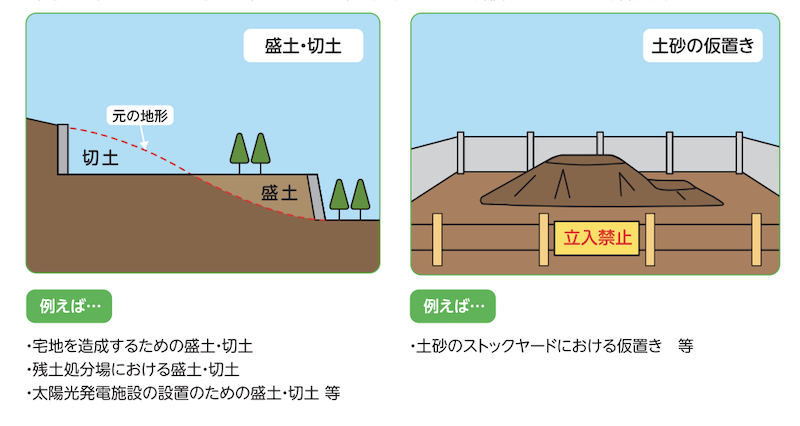

規制の対象となる盛土とは、文字通り「盛られた土」のことを指します。この盛り土には大きく分けて4つの種類があります。

- 森林や農地、道路や造成など土木工事で平らな地面を作るための土

- 斜面を宅地に造成する際などで平らな地面を作るための土

- 解体工事に伴って発生した残土を一時的に積み上げた状態の土

- 整地で土を追加するために一時的に積み上げた状態の土

注意が必要なのは、3つ目と4つ目の「一時的に積み上げた状態の土」です。「少し盛っただけ」「一時的に置いただけ」といったケースでも規制の対象にかかることがあります。

盛り土規制法制定の背景

2021年に静岡県熱海市で発生した大規模土石流事故をきっかけに、従来の「宅地造成等規制法」が2023年に改正され、新たに「盛土規制法」として制定されました。

近年は自然環境の変化や、土木事業の老朽化により、全国で土砂災害のリスクが高まっています。そうした災害を未然に防ぐために、より強力な規制として盛土規制法が整備されたといえるでしょう。

盛り土規制法の運用開始タイミング

運用開始のタイミングは自治体ごと異なりますが、概ね2025年5月から全国各地で本格運用が始まっています。なぜ自治体事に異なるかというと、“規制対象区域の指定”が関係しています。

盛土規制法では、まずは、住宅街やその付近で土砂災害の危険性のある地域を指定する必要がありました。この選定作業のために、自治体に対して約2年間の準備期間が設けられていた形になります。

盛り土規制法のポイント

盛土規制法は、従来の法律よりも規制範囲や内容が大幅に強化されたのが大きな特徴です。施工業者はもちろん、施主にとっても「思わぬ工事が規制対象だった」というケースが増えているため、基本的なポイントを押さえておきましょう!

従来の宅地造成規制法との違い

| 項目 | 盛土規制法(新法) | 宅地造成規制法(旧法) |

|---|---|---|

| 対象の地域 | ・宅地 ・農地 ・森林 ・その他の土地 ※ほぼすべての土地 |

・宅地 |

| 対象の工事 | ・宅地造成工事 ・切土 ・捨土 ・一時的堆積 ※公共事業を除く |

・宅地造成工事 |

この比較から分かるように、新しく制定された盛土規制法では、規制対象となる区域や行為が大幅に拡大しています。従来は宅地造成工事に限定されていた規制が、森林や農地を含むあらゆる土地に及び、さらに盛土・切土・捨土・一時的な堆積までも許可が必要になりました。

盛り土規制法の対象地域

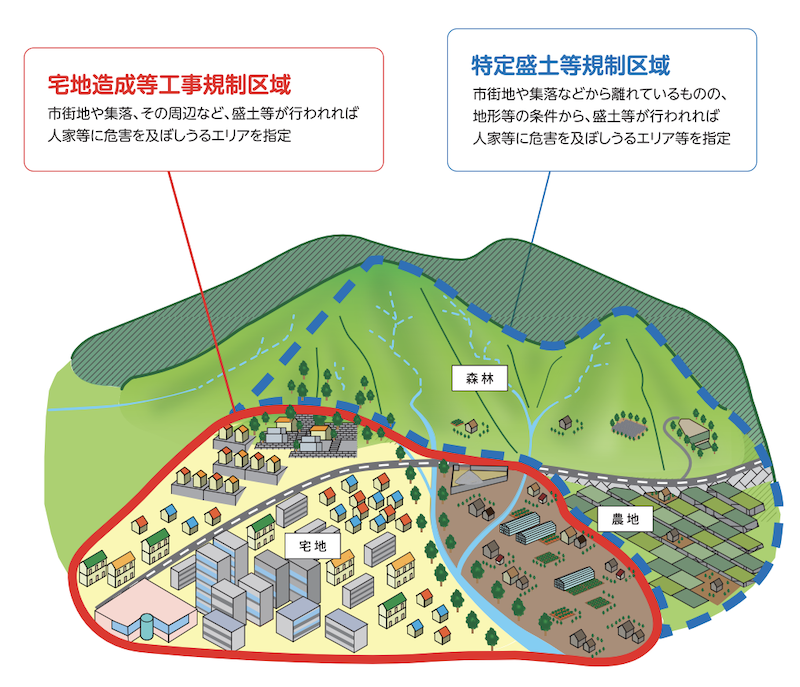

まず注目すべきは、規制の対象となる地域です。盛土規制法では、対象地域を次の3つのレベルに分けて指定しています。

・宅地造成等工事規制区域

・造成宅地防災区域

・特定盛土等規制区域

この中でも、特に重要となるのが1つ目の「宅地造成等工事規制区域」です。今回の解説では、この区域を中心に詳しく見ていきます。残り2つの区域については細かい基準の違いがあるため、実際に該当する工事を行う際は、各自治体のウェブサイト等で最新の条件をご確認ください。

宅地造成等工事規制区域について

宅地造成等工事規制区域では、区域内で一定基準以上の造成や盛土などの工事を行う場合、工事主は着工前に必ず都道府県知事の「許可」を取得しなければなりません。

つまり今後は、工事予定地が盛土規制法の対象地域かどうかを、事前に自治体へ確認することが必須になったわけです。

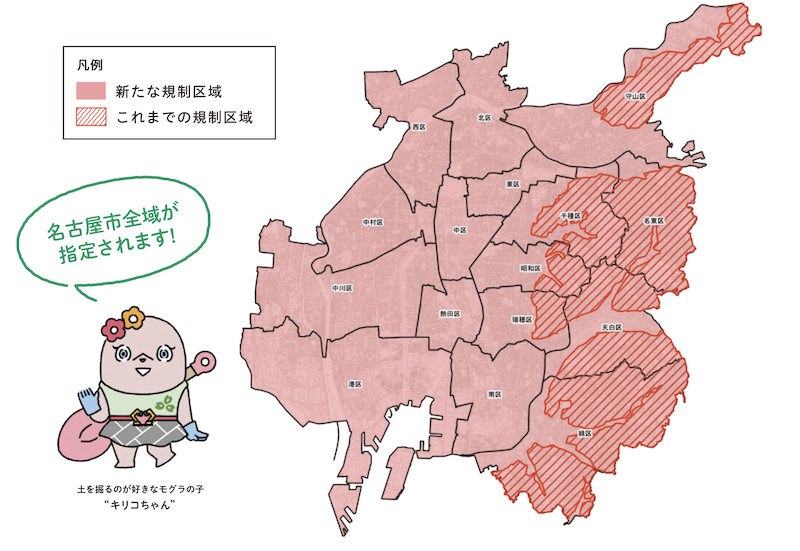

ちなみに、私たちウラシコの拠点である名古屋市では、市内“全域”が規制区域に指定されています。全国的にとにかく広い範囲が対象になっているのが特徴です。

盛り土規制法の対象(要許可取得)となる工事基準

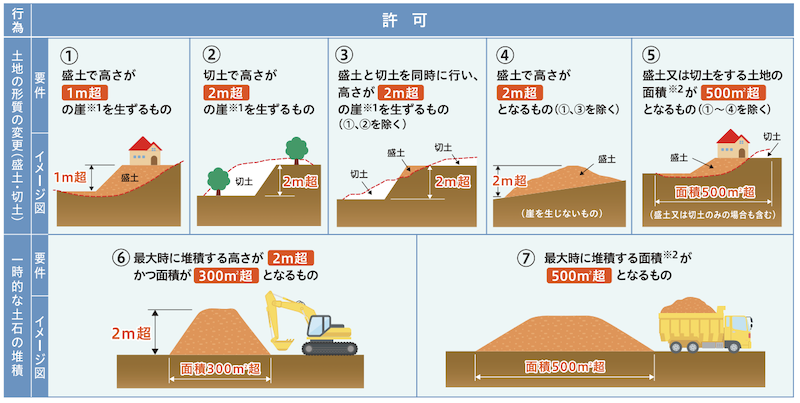

つぎに重要なポイントが、「どの程度までが造成や盛土などの工事とみなされ、許可が必要になるのか」という点です。

逆に言えば、施工業者の立場からすると「どこまでなら許可申請をしなくても工事できるのか」が気になるところだと思います。

宅地造成等工事規制区域において、知事の許可が必要となる「基準以上の工事」とは、主に次のようなケースです。

- ①高さ1mを超える崖を生じる盛土

- ②高さ2mを超える崖を生じる切土

- ③高さ2mを超える崖を生じる盛土と切土

- ④高さ2mを超える盛土

- ⑤盛土や切土で造成面積が500㎡を超える場合

- ⑥工事中などの一時的な間でも高さ2mかつ面積が300㎡を超える盛土

- ⑦工事中などの一時的な間でも面積が500㎡を超える盛土

一時的な土の仮置きについて

ここで特に注意すべきなのが、一時的に土を仮置きしただけでも許可や届出が必要になる場合があるという点です。これは実際の工事現場で大きく関わってきます。これまで通り「整地の一環」として作業していたつもりでも、法律上は“宅地造成とみなされる”ケースがあるのです。

たとえば、建物解体後の埋め戻し工事で、現場の隅に一時的に土を盛っておく。こうした行為も場合によっては許可対象となり、知らずに行えば「無許可工事」と判断されてしまいます。

名古屋市では全域が対象なので、私たちも必ず役所に確認を取るようにしています。基準を少しでも超える可能性がある場合は、自己判断せずに相談するのがトラブルを防ぐ一番の近道です。

盛土規制法の規制対象とならない工事

盛土規制法では規制の範囲が広くなりましたが、すべての工事が対象になるわけではありません。道路・公園・河川などの公共施設に関わる工事など公共事業の一環で行われる造成は規制対象外とされています。

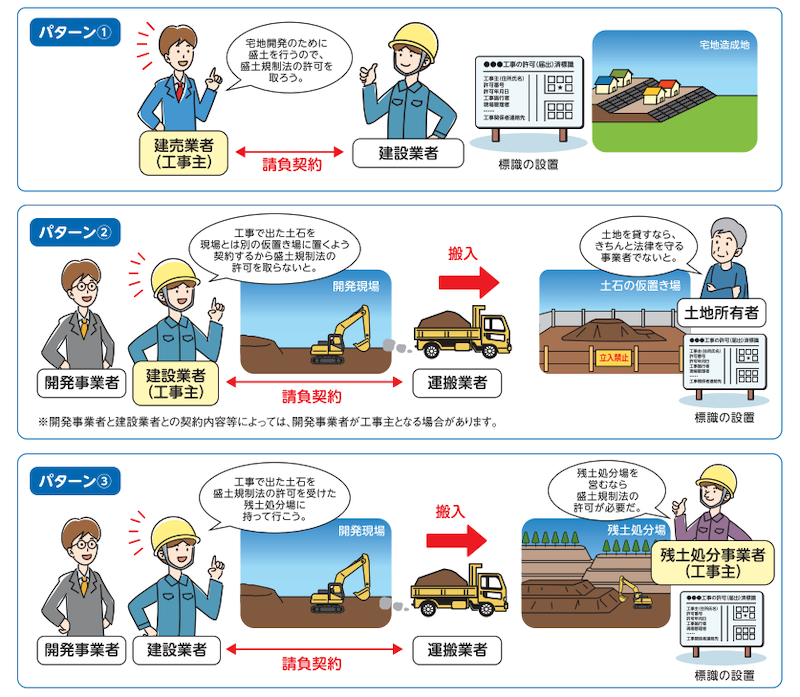

盛土規制法は誰が申請を行うのか

盛土規制法における許可申請は、殆どの場合、施主様は工事業者に委任して進めます。ただし工事を発注する側(工事主=施主)に義務が発生するため、業者に丸投げにせず確認を怠らないようにしましょう。

盛り土規制法の責任者と罰則

盛土規制法では、工事を発注する側(施主)と、実際に工事を請け負う施工業者の双方に責任がかかります。

・工事発注者/施主・・・許可が必要な区域や工事かどうかを確認し、必要な申請を行う義務があります。実際にこれらを調べるのは工事業者が行いますが、工事業者がそれを怠った場合、施主自身が無許可工事の責任を問われます。

・工事の施工業者・・・許可の有無を確認しないまま工事を進めた場合、業者にも罰則が科されます。施工停止命令や災害防止措置命令の対象となります。

さらに罰則は、無許可・命令違反などの違反行為者(造成主、土地所有者、工事施工者等)に対し、最大3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科され、法人が関わる場合は最大3億円以下の罰金が科されます。この罰則の重さは、私たち現場の人間からしてもかなりインパクトがあります。

実際の現場では、下請け業者が“ちょっとした整地だから大丈夫だろう”と軽く考えていることが少なくありません。しかし法律上は工事主と施工業者の両方が責任を負うので、“知らなかった”では済まされません。そのため、工事業者に必ず事前に確認をとることが大切です。

盛土規制法における許可申請と工事完了までの流れ

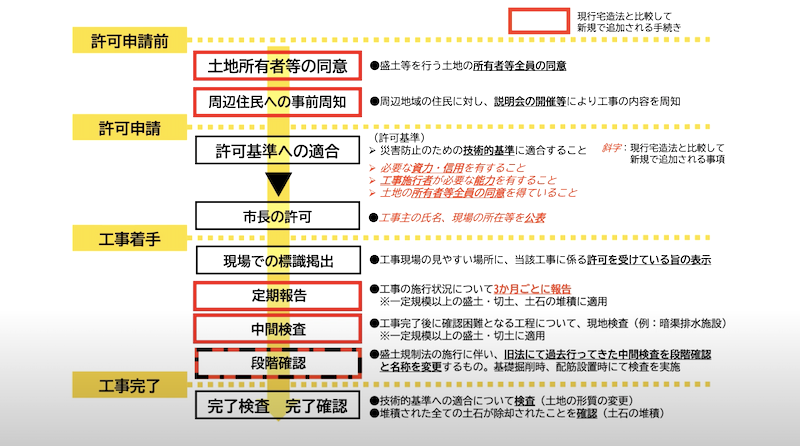

最後に盛土規制法の許可申請の流れを簡単に解説します。前述の通り、盛土規制法では、対象区域内で一定規模以上の工事を行う場合、事前に都道府県知事の許可を得る必要があります。

こちらの図は名古屋市における許可申請の流れです。名古屋市では、許可の前に「許可が必要か否か」の事前相談窓口が設けられています。実際の届け出の提出書類や提出先などのルールは自治体ごとに異なるので、必ず各自治体のホームページを参照しておきましょう。

盛土規制法の申請にかかる時間について

許可申請には時間がかかることが多いです。名古屋市でも運用が始まった直後は役所に申請が集中して、審査にかなり日数がかかるケースが出ています。現場のスケジュールを守るためにも、余裕を持って早めに申請準備をすることが大切です。

①対象区域の確認(事前相談)と土地所有者への同意確認

工事予定地が「宅地造成等工事規制区域」などの対象区域に含まれているかを、「事前相談」という形で自治体に確認します。基準を越える場合、土地所有者への同意確認と申請書類の準備を進めます。

②周辺住民への事前周知

関係する周辺住民に説明し同意を得る必要があります。主に工事現場に看板を提示し認知を促します。大規模工事などの場合は説明会の実施などを指定されるケースがあります。

③許可申請書類の作成

許可申請のため、主に以下の書類を作成します。

・工事計画書

・設計図面(平面図・断面図など)

・排水計画書

・工事工程表

その他、自治体が定める添付書類を作成・準備します。

④申請の提出

工事主(発注者)が主体となって都道府県知事(または市町村長)に申請します。施工業者が代行して申請することも可能となっており、実際は現場を知っている施工業者が代行することが多いです。

⑤審査・補正対応

提出後、役所による審査が行われます。不備があれば補正や追加資料の提出を求められることがあります。

④市長による許可の交付

最終判断責任者として、市長の許可が下りると交付書が届きます。また許可内容は自治体のウェブサイト等でも公表されます。

⑤工事の着工

許可を取得した後からようやく工事を始めることができます。

⑥標識の設置

許可を受けた工事現場には、許可番号や工事内容を記した標識を掲示することが義務付けられています。

⑦工事の実施と管理

設計図や申請内容に基づいて工事を進めましょう。盛土や切土の高さ・勾配・排水計画など、許可内容と異なる施工を行うと違反になります。

⑧中間検査(一定規模以上の工事)

一定規模以上の工事では中間検査と報告が義務付けられています。3ヶ月ごとの報告や自治体担当者による現地調査があります。

⑨工事完了の届け出

工事が完了したら「工事完了届」を提出し、自治体の完了検査を受けます。不備がなければ検査済証が交付され、工事が正式に完了となります。

最後に

今回は「盛土規制法の改正」について、現場目線で解説しました。多くの自治体で、盛土や整地に関する規制がスタートしています。土地の高さを変える予定がある方や工事中に盛り土が発生する場合は、まずは工事業者や自治体に自分のエリアが“規制区域”かどうかを確認しましょう。

実際に、許可を取らずに基準を超えた盛土(特に多いのが土の仮置き)をしてしまい、是正指導や罰則を受けたケースも出てきています。工事途中で許可を取り直すことになれば、長期間工事を中断しなければならず、施主・業者ともに大きな負担になりますので注意しましょう。

ウラシコでは、解体や整地の工事も数多く手掛けております。ご不明な点やご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。