親や親族などから家を相続した際に、多くの人が迷うのが「相続した家を解体すべきかそのまま残しておくべきかどうか」という選択です。

相続した家に住む場合には問題ありませんが、その家が使われなくなった場合には空き家になりますので、放置することによるリスクをきちんと考えなければなりません。

しかしながら、解体にはそれなりの費用も伴いますので、相続した後ですぐに解体費用を捻出することは難しい場合もあると思います。

そこで今回は、相続した家を解体するかどうかの判断基準について、メリット・デメリットを紹介していきます。

相続した家を解体して更地にするメリット

まずは解体して更地にした場合のメリットをご紹介します。

①管理・維持費用がほとんどなくなる

建物を保持している限り、たとえ誰も住んでいなくても固定資産税や保険料、管理費用(草刈り、雨漏り対策、白アリ駆除、害虫・害獣対策など)は発生し続けます。

とくに老朽化した家屋では雨漏りや倒壊の危険もあるため、放置すればするほど手間と費用がかさみます。

さらに、老朽化が進むと修繕費用も増えるだけでなく、管理が行き届かなければ「特定空き家」に指定され、行政指導や命令、強制解体のリスクも出てきます。

相続した家を解体すれば、長期的に見れば、こうした維持管理の負担がなくなり、金銭的にも精神的にも負担が少なくなります。

② 売却や活用の可能性が広がる

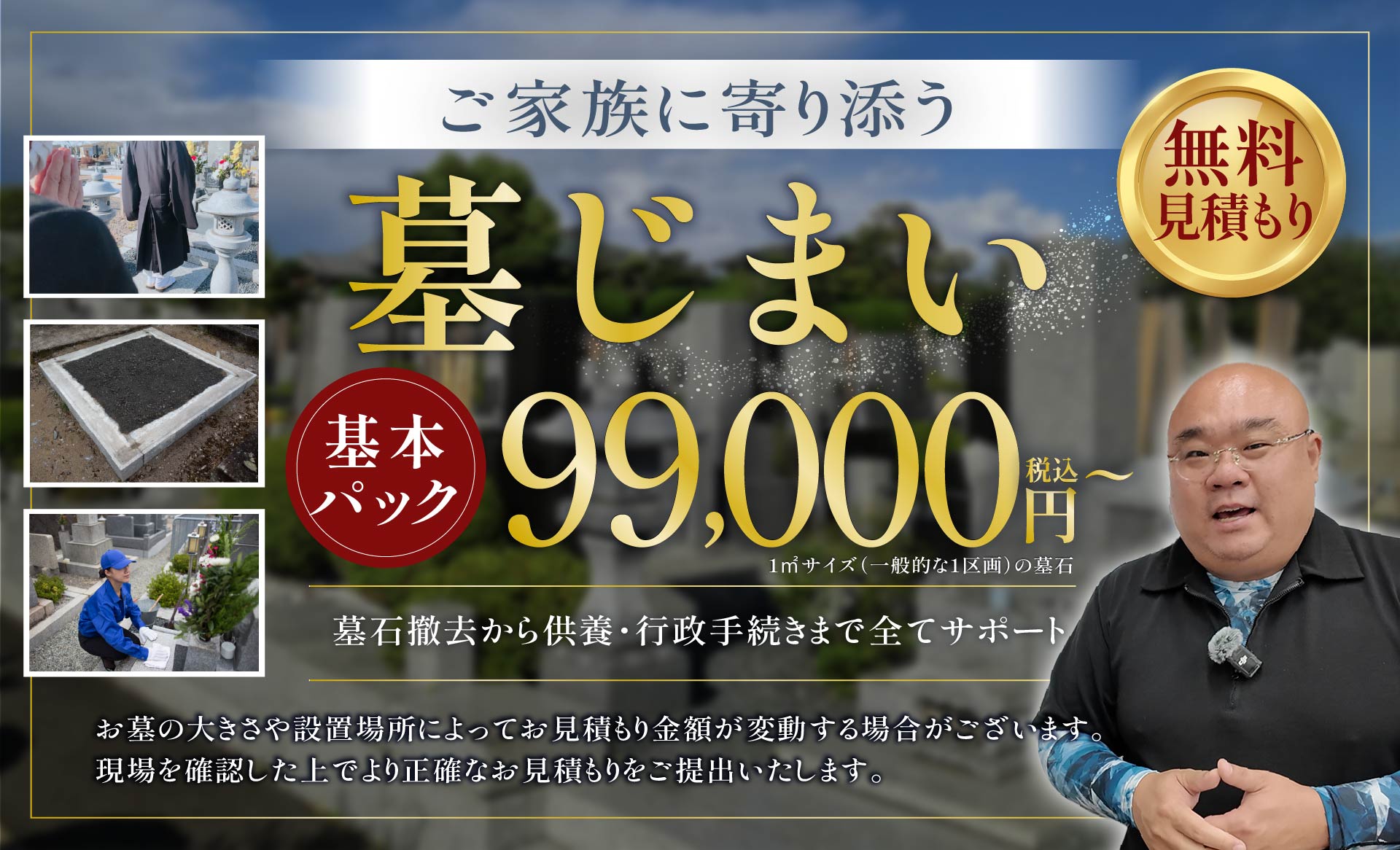

古い家が残った状態では、買った後に解体工事をしなければならなくなるため、土地の購入をためらう買主も多く、買い手がつかない状態が長く続きがちです。

更地にすることで、購入後の土地の用途が広がりますので、買い手が付きやすくなります。

また、更地にして土地を貸し出す、賃貸用駐車場やコインパーキングにする、太陽光発電パネル設置して売電する、住宅・アパートの新築するなど自身で保有しながら収益化が見込める形に作り替えるということもできます。

③ 災害や近隣トラブルのリスク回避

老朽化した空き家を放置することで以下に挙げるようなリスクがあります。

・老朽化や地震や台風などの自然災害による倒壊事故

・屋根材や外壁の落下による事故

・放火や不審者の侵入、不法投棄

・異臭や事故が発生したことによる苦情や訴訟のリスク

万一、放置したことで事故が発生すれば、隣家への被害や通行人への危害といった問題を引き起こし、損害賠償などの金銭的負担が発生することもあります。

また、不法侵入や放火、不法投棄などの犯罪に利用されるケースもあり、不法投棄されたものについては所有者で処分するしかなく、泣き寝入りすることになります。

こうしたトラブルや余計な出費を未然に防ぐためにも、早期の解体は有効な手段といえるでしょう。

相続した家を解体して更地にするデメリット

次に更地にしたときに発生する可能性のあるデメリットについて考えてみましょう。

①解体費用がかかる

木造住宅の場合でも、30坪(約100㎡)でおおよそ100万円~200万円程度の解体費用がかります。

鉄筋コンクリートや鉄骨造の場合や建物が都市部や住宅密集地にある場合にはさらに高額になる可能性があります。

地域や建物の状態によって変動はあるものの、多くの場合は一括もしくは2回で支払うことが求められることが多く、補助制度などを利用したとしても経済的な負担は軽視できません。

②税制上の不利益

日本の税制度では、住宅が建っている土地に対しては「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1に軽減されます。

しかし、建物を解体して更地にするとこの特例は受けられなくなり、翌年度から固定資産税が数倍になるケースもあります。解体後にすぐに売却や新たな住宅の建築計画がない場合、この税負担は大きなデメリットとなります。

③思い出や感情的な問題

実家や祖父母の家といった相続物件は、たくさんの思い出や家族の歴史が詰まっていることも多く、単なる「建物」として処分しづらいという心理的ハードルがあります。

ましてや、両親や祖父母がなくなった直後にこの思い出を処分する決断をしなければならないとなると、かなり精神的負担になることが予想されます。

特に親族間で意見が分かれた場合には、感情的な対立につながる可能性もあるため、お互いに心の整理ができる状態になってから話し合いをするなど慎重な対話と合意形成が必要になってきます。

相続した家を解体するかどうかの判断ポイント

相続した家を「残す」か「解体する」かの判断は、多くの方が悩まれるところです。

思い出のある実家を壊す決断は簡単ではありませんが、建物の状態・今後の活用予定・維持費の負担などを整理すると、判断しやすくなります。

家屋の状態と築年数

建物が築30年以上で、耐震性や老朽化に問題がある場合は、「空き家」としての価値がかなり低くなっているため、解体を検討する価値が高まります。

家の価値については、不動産業者による建物診断を受けることで、必要な改修費や安全性の程度を把握できます。診断の結果、「空き家」として売却できる可能性が低い場合は、解体を検討しましょう。

その際、家を壊さないまま「古家付き土地」として売却できる場合もありますので、やはり不動産業者などの専門家と連携して判断されることをおすすめします。

また、不動産業者は駐車場造成や借地経営など、土地の利用方法に詳しいプロです。このような相談に親身に乗ってくれる業者を選ぶようにしましょう。

相続人との合意形成、金銭の負担の相談

相続人が複数いる場合には、その全員の合意が必要になります。解体にかかる費用をどのように負担するのか、将来の土地利用方針はどうするのかを話し合い、文書化しておくことが将来的なトラブル防止につながります。

相続人が複数いる場合には、解体工事費用をどのように負担するのか、固定資産税をどのように負担するのかなどもあらかじめ決めておく必要があります。

特に、解体工事を実施して更地にする場合には、固定資産税が倍以上になることも考えられますので、費用負担については事前に話し合いをしておく必要があります。

2つのポイントをまとめると、いずれも一人で悩まずに、プロである不動産業者や親族で相談することが重要であると言えます。もちろん私達にもお気軽にご相談ください。

相続した家を解体するかどうかまとめ

今回は相続した家を解体して更地にするメリットとデメリット、判断基準について説明してきました。

更地にすべきかどうかは、「感情」と「経済性」のバランスが問われる難しい問題です。無理に結論を出す必要はありませんが、放置すればその分リスクと費用が増していきます。

建物の状態や、立地などにもよりますが、「リフォームして賃貸物件として貸し出す」、「解体して駐車場にする」、「解体せずに古家付き土地として売却する」など自分たちにとってどの選択がよいのかをしっかりと話し合って決めるようにしましょう。

判断に迷う場合には、不動産会社や行政の空き家相談窓口に相談するのも一つの手段としてあることを覚えておいてください。

愛知県内における原状回復工事や解体工事のことなら私たちにウラシコにご相談ください。

通常の解体工事から、アスベスト除去工事、原状回復工事など、経験豊富なスタッフがご相談から工事終了まで一貫して丁寧にサポートいたしますので、気軽にご連絡ください。