建物の解体工事をすることが決まったが、工事前に何をしたらいいのか、何か特別な申請が必要なのか心配に思う方が多いと思います。ウラシコにも「どのような届け出が必要なのか」「親族の誰が申請するのが適切か」などのお問い合わせを多くいただきます。

基本的には、必要な届け出は、工事を依頼する業者が説明してくれたり、委任状を作成して工事業者で代理申請を実施してもらうことになります。しかし、どのような申請委が必要なのか、工事を依頼する側も把握しておくほうがスムーズに工事の打ち合わせが進みます。

今回は、家の解体工事において、行政に対してどのような申請をしなければならないのか、施主側と業者側それぞれの視点で説明していきます。

家の解体工事で必要な申請・届け出

解体工事の際に実施しなければならない申請は主に以下の6つになります。それぞれどのような申請か、申請の際に何が必要になるのかを説明していきます。

| 申請・届出の種類 | 申請者 | 申請先 | 申請期限 | 委任可否 |

|---|---|---|---|---|

| 解体工事届出 | 施主 | 各自治体 | 着工7日前まで | 可 |

| 建築物除去届 | 施主 | 都道府県知事 | 着工前日前まで | 可 |

| ライフラインの停止 | 施主 | 各事業者 | 着工前日前まで | 不可 |

| アスベスト除去の届出 | 施主 | 都道府県知事 | 着工14日前まで | 可 |

| 道路の使用許可申請 | 解体業者 | 管轄の警察署 | 着工前日前まで | ー |

| 建物滅失登記申請 | 施主 | 法務局 | 工事完了後1か月以内 | 可 |

解体工事届出

延床面積の合計が80㎡以上で、木材などの特定建材が使用されている建物の解体を実施する場合には、分別解体や建築資材のリサイクルが義務付けられています。これは、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称、建設リサイクル法)によって規定されており、違反すると行政指導や50万以下の罰金などの罰則があります。

建設リサイクル法は、解体工事で発生した建設資材を分別し、リサイクルすることを義務づけるための法律で、この届出は施主が行う義務を負うとされていますが、委任状を作成することで施工業者が代理で手続きすることが可能です。

解体工事届出申請に必要な書類

| 解体工事届出書 | 各都道府県窓口などで入手可能 |

| 分別解体等の計画表 | 建物の構造や周辺状況、工程に応じた作業内容の詳細を記入する

各都道府県窓口などで入手可能 |

| 設計図または写真 | 外観写真など(必要に応じて図面、設計図が必要) |

| 案内図 | 1:1000~1:5000程度の既製地図を使用して工事する建物の場所を明記したもの |

| 配置図 | 解体する建物と、その周辺の位置関係を示すもの |

| 解体の工程表 | 解体工事計画の工程表

自治体で書式が決まっている場合がある |

| 委任状 | 代理で申請してもらう場合のみ作成 |

※上記書類は、提出の際に原本とコピーの2部が必要になりますので、忘れずに準備してください。

※各自治体によって、追加で提出しなければならない書類がある場合もあります。

建築物除去届

建築基準法第15条の規定により、工事部分の床面積が10㎡を超える解体工事(建物を除去する工事)を行う場合に、都道府県知事に届出をする必要があります。工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建て替えに伴う除去工事の場合には必要はありません。

建築物除去届を提出しないまま、解体工事をすることは認められていません。そのため、届出をせずに解体工事を行ったもしくは、虚偽の申告をした場合には50万以下の罰金が科せられます。こちらも委任状を作成することで施工業者が代理で手続きすることが可能です。

建築物除去届申請に必要な書類

| 建築物除却届 | 申請に必要な書類

国土交通省のHPや各自治体の窓口などで入手可能 |

| 委任状 | 代理で申請してもらう場合のみ作成 |

※提出方法や詳細な記載内容は各自治体によって異なりますので、必ず提出しようとする自治体のホームページなどを参照し、作成・提出してください。

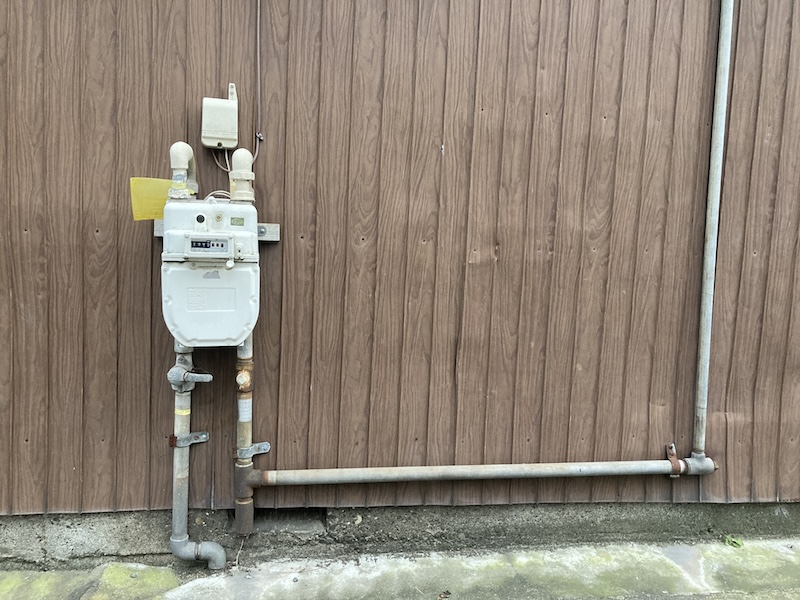

ライフラインの停止申請

解体工事の前までに、施主側で電気やガス、水道、インターネットなどのライフラインを停止しておく必要があります。施工業者から個別に指定がある場合を除き、工事の前日までにはすべて停止させておきましょう。特にガスに関しては、立ち合いが必要になるケースが多く、繁忙期には中々対応してもらえない可能性もあるので注意しておきましょう。

また、水道に関しては、「散水作業」のために契約を継続しておくように指示されることもあると思います。その場合は、散水作業における水道代は施主か解体業者のどちらが負担するか、事前に確認しておくと安心です。解体工事中に行う散水にかかる水道料金は、基本的に施主様のご負担となります。一般的な30坪前後の住宅を解体する場合、費用の目安はおおよそ5,000円〜10,000円程度です。

申請に必要な書類

各事業者によって方法が異なりますので、それぞれのHPや契約書を確認してみてください。

道路の使用許可申請

こちらは解体業者側で行うため施主側の作業は不要です。解体工事を行う際に、解体する建物の敷地内に重機や廃材を運搬する工事車両などを駐車することができる十分なスペースがあれば問題ありませんが、そうでない場合が多いです。このような場合には建物の前面の道路などに工事車両を駐車することになりますが、工事車両を道路に駐車するためには管轄の警察署への申請が必要です。

道路を管轄する警察署が2つ以上存在する場合にはそのどちらにも申請をする必要があります。道路の使用許可申請をせずに工事車両を駐車していた場合には、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。また、申請以外の場所に駐車していた場合にも同様に罰せられるので注意が必要です。

道路の使用許可申請に必要な書類

| 道路許可申請書 | 管轄の警察署で入手可能 (警察署により様式が異なる) |

| 使用する道路の地図 | 解体工事現場周辺の地図等(Web上の地図などでも可) |

| 現場見取り図 | 解体工事を行う現場の見取り図 |

※申請には別途 2,000〜3,000円程度の手数料が必要です。

アスベスト除去の届出

解体工事実施前には、対象の建物にアスベストが使用されていないか、アスベスト除去工事が必要ないかを確認しなければなりません。その結果、アスベストの使用が確認された場合には、アスベスト除去工事に関する申請を実施する必要があります。

アスベストは、粉塵の発生しやすさを表す発じん性に応じて、レベル1~3に分類されており、対象の建物のレベルに応じて申請に必要な書類や申請期間が異なりますので、注意してください。こちらも委任状を作成することで解体業者に委任可能です。

アスベスト工事関連の申請に必要な書類

| 工事計画届出 | 発じん性レベル1~2のアスベストを含む建物の解体をする際に必要

作業開始日の14日前までに、労働基準監督署へ提出する |

| 特定粉じん排出等作業の実施の届出 | |

| 建物解体等作業届出 | 発じん性レベル1~2のアスベストを含む建物の解体をする際に必要

作業開始前までに、労働基準監督署へ提出する |

| 事前調査結果報告書 | 一定規模以上の解体工事の場合に必要

作業開始前までに、都道府県などへ提出する |

| 委任状 | 上記の代理申請を実施する場合に必要 |

建物滅失登記

建物の解体工事完了後、1か月以内に法務局に建物滅失登記の手続きをしなければなりません。この申請は建物の所有者が実施することになっていますので、基本的には施主が実施する必要があります。この申請を怠ると、10万円以下の科料が科されたり、固定資産税を支払い続けることになったりします。

法務局に申請に行く時間がないなどの理由で自身で手続きを行うことが困難な場合には、家屋調査士や司法書士に代理申請を依頼することができます。ただし、依頼する場合には2~5万円ほどの費用が別途発生しますので、相談してみてから決めるのでもいいかもしれません。

建物滅失登記申請に必要な書類

| 登記申請書 | 申請に必要な書類 (コピーも必要) |

| 住宅地図 | グーグルマップを印刷したものなどでも可 |

| 取毀し証明書 | 施工業者に発行を依頼する |

| 解体業者の印鑑証明書 | |

| 解体業者の資格証明書もしくは会社謄本 | |

| 委任状※ | 代理で申請してもらう場合のみ作成 |

| 依頼人の印鑑証明※ |

滅失登記申請についてはこちらのYouTubeでも詳しく解説していますので、ぜひこちらも合わせてご参照ください。

おわりに

今回は建物の解体工事を実施する場合に必要な申請や届け出に関して説明してきました。工事の前に必要な申請がいくつもあったと思いますので、期限ぎりぎりに申請するのではなく、前もって余裕をもって申請するようにしてください。特にアスベスト関連の申請に関しては、特に罰則が厳しいためシビアに管理するようにしましょう。

ほとんどの申請手続きは、委任状を作成することで業者や家屋調査士に委任することができます。解体工事を依頼する業者を選定する際は、これらの申請手続きも親身にサポートしてくれる業者を選ぶようにしましょう。

愛知県内における原状回復工事や解体工事のことなら私たちにウラシコにご相談ください。通常の解体工事から、アスベスト除去工事、原状回復工事など、経験豊富なスタッフがご相談から工事終了まで一貫して丁寧にサポートいたしますので、気軽にご連絡ください。