『空き家を相続する予定だけど、住む予定もないしどうすればいいかわからない。』そんなお悩みをご相談いただくことが多々あります。少子高齢化や人口減少の影響で、全国の空き家は今後も増えると予測されています。では、空き家をそのまま放置しておくと、一体どうなるのでしょうか?

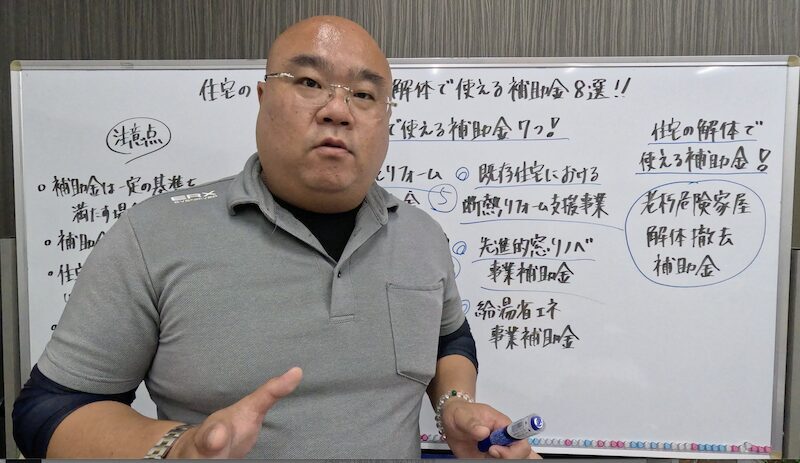

そこで今回は、空き家を解体しないことで起こり得るリスクの解説や、「解体する場合」と「しない場合」をわかりやすく比較します。空き家の放置や解体について理解しておけば、安心して対応することができます。また、この内容はYouTube動画でも詳しく解説しています。ぜひこちらもご参照ください。

空き家を放置するとどうなる?

空き家をそのままにしておくと、思っている以上にさまざまなリスクや費用が発生します。以下に主なものを紹介します。

維持費がかかり続ける

住んでいなくても、空き家は定期的な掃除や修繕、見回りなどの管理が必要です。屋根や外壁のメンテナンス、庭の雑草の手入れなど、放置すればどんどん劣化が進み、雨漏りやカビ、害虫の発生につながることも。火災保険に加入し続ける必要がある場合や、光熱費の基本料金が発生するケースもあります。

固定資産税が上がる可能性

通常、住宅が建っている土地には”住宅用地特例”という税の軽減措置があり、固定資産税が最大6分の1に減額されます。しかし、空き家が著しく劣化している場合、”特定空き家”に指定されると、この優遇措置が受けられなくなり、税額が大幅に増えることがあります。

特定空き家に指定されるリスク

特定空き家とは、倒壊の危険がある・衛生状態が悪い・景観を著しく損ねているなどの空き家です。市区町村によって特定されると、改善の指導や命令を受け、最終的には行政代執行(強制解体)に至ることもあります。費用は所有者に請求され、支払わないと財産を差し押さえられることも。

売却しにくくなる

空き家が残っていると、そのまま住める状態でない限り、買い手は解体費用を考慮する必要があり、購入のハードルが上がります。老朽化が進んでいるほど見た目の印象も悪くなり、売却が難航することが考えられるでしょう。

空き家の解体は義務?

現在の法律では、空き家を解体すること自体は義務ではありません。住んでいなくても、建物を所有している限り、解体するかどうかは所有者の判断に委ねられています。

ただし、空き家の状態が悪化し「特定空き家」に指定された場合は話が別です。行政から修繕や除却の命令を受け、それでも対応しないと最終的に行政代執行(強制解体)が行われることも。しかもその費用はすべて所有者に請求される仕組みです。

つまり「放置しても大丈夫」ではなく、「適切に管理するか、必要に応じて解体する責任がある」と考えた方がよいでしょう。

空き家は何年まで放置して良いの?

空き家を何年まで放置できるか、という明確な法律上の期限は存在しません。ただし、建物の老朽化は年数とともに進むため、たとえ数年でも管理が不十分であれば、地域によっては行政からの指導が入ることがあります。

とくに築30年以上で、5年以上空き家状態が続いている物件は、周辺への悪影響や危険性が増すことから、自治体による調査や助言・指導の対象になりやすくなります。「何年」というよりも、「今どのような状態か」が重要です。放置期間が短くても、倒壊の危険や衛生的な問題があれば特定空き家に指定されるリスクがあります。

もし、すでに何年か放置した空き家がある場合、解体の専門業者に問い合わせてみましょう。私たちウラシコでは解体工事の見積もり前に、かならず現地調査をしています!ぜひお問い合わせください。

空き家解体をする場合としない場合

空き家を解体することで、放置によるリスクから解放されるだけでなく、土地の活用幅が広がったり、売却しやすくなるといった利点があります。また、建物の状態の悪化を防ぎ、近隣トラブルを未然に防ぐ効果もあります。

以下に空き家を解体する場合と、しない場合でどのようなことがあるかを整理しました。

| 項目 | 解体する場合 | 解体しない場合 |

| 管理の手間 | 管理不要で手間が減る | 継続的な管理が必要 |

| 固定資産税 | 優遇措置が外れて税額が上がる可能性あり | 建物があれば優遇措置が適用されやすい |

| 売却のしやすさ | 更地は買い手が見つかりやすい | 古家付きは買い手が限られる |

| 費用 | 解体費用が発生(数十万〜数百万円) | 解体費用はないが、維持費はかかる |

| トラブルのリスク | 建物に関する責任から解放される | 倒壊、害虫、樹木が隣家に影響するなどのリスク発生 |

| 活用の自由度 | 駐車場や家庭菜園、売却など柔軟に使える | 住める状態ならリノベーションで賃貸に出すなど |

| 行政指導の回避 | 特定空き家の指定や命令を未然に防げる | 維持管理が必要。行政指導があった場合は従わなければならない |

表には挙げませんでしたが、「思い出の詰まった建物を壊す」ということに心理的抵抗が出る可能性もありえます。壊してしまったら元には戻りませんので、解体工事の前に持ち出したいものがないかなど、家族と相談をしておきましょう。

解体すべきかどうか、判断のポイント

すべての空き家が必ずしも解体すべきというわけではありません。以下のポイントを参考に、自分のケースはどうなのか判断してくださいね。

解体を検討すべきケース

- 老朽化が進んで住めない状態

- 修繕にかかる費用が高額

- 特定空き家に指定されそう

- 将来的に売却や土地活用を考えている

- 相続人同士で管理が難しい場合

解体を急がなくてもよいケース

- 建物が新しく、住居や賃貸利用の可能性がある

- 近々利用の予定がある(別荘や倉庫として)

- 景観や地域価値として保つべきと判断される場合

解体の費用を抑えるには?

『解体したいけどお金が不安…』と感じる方は少なくありません。ですが、費用を軽減する方法はいくつかあります。

まず注目したいのが、自治体が実施している空き家解体の助成金制度です。多くの市区町村では、老朽化した空き家の解体を促進するために、条件を満たせば費用の一部を補助してくれる制度がありますので、自治体のホームページを確認してみましょう。申請には、建物の現況写真や見積書、所有者であることを証明する書類などが必要となる場合が多いです。

次に検討したいのが、解体と同時に売却を検討することです。空き家をそのまま買い取ってくれる不動産会社や、解体を条件に高く買い取ってくれる業者を利用すれば、自分で解体費用を全額負担せずに済む可能性があります。

また、複数の解体業者に相見積もりを依頼することも費用削減のポイントです。価格だけでなく、対応の丁寧さや追加料金の有無なども比較し、信頼できる業者を選びましょう。

まとめ|空き家は放置せず、早めの対応を

空き家は、相続した直後は『まだ使い道が決まっていないから…』とつい放置しがちです。しかし、放置している間にも建物は確実に老朽化が進み、固定資産税の優遇が受けられなくなったり、近隣からの苦情につながったりと、思わぬトラブルの火種になります。

場合によっては、行政からの勧告や命令、さらには高額な費用がかかる行政代執行を受けるリスクも。そのため、空き家は「使う」「売る」「解体する」のいずれかの方向性を、できるだけ早く決めることが大切です。

とくに解体は、放置によるリスクを一気に解消できる手段のひとつ。更地になれば活用の幅が広がり、買い手も見つかりやすくなります。

解体には費用もかかるため、不安に思うかもしれません。そんなときは、まずは空き家解体の専門業者に相談してみてください。現地調査から見積もり、助成金のアドバイスまで、親身になって対応してくれる業者も多く、初めてでも安心です。

将来のトラブルや余計な出費を防ぐためにも、「空き家をどうするか」は後回しにせず、今できる小さな一歩を踏み出すことが、安心につながりますよ。もちろん私たちウラシコでも助成金の情報提供や、現地調査、適切な見積もりをすばやく提示しています!ぜひお任せください!